Chema Madoz (Madrid, 1958) consigue con sus imágenes, con su ars combinatoria, convocar el asombro. Lo hace como Lautréamont, y su encuentro fortuito sobre una mesa de disección de una máquina de coser y un paraguas, o como Brossa y sus poemas visuales, llenos de confetis e ilusionismos, o también como Gómez de la Serna, en esa ecuación de la greguerÃas, donde metáfora y humor levantan nuevos mundos en los laberintos imposibles de lo cotidiano.

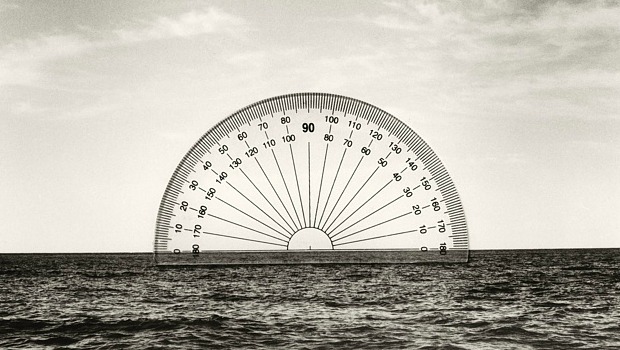

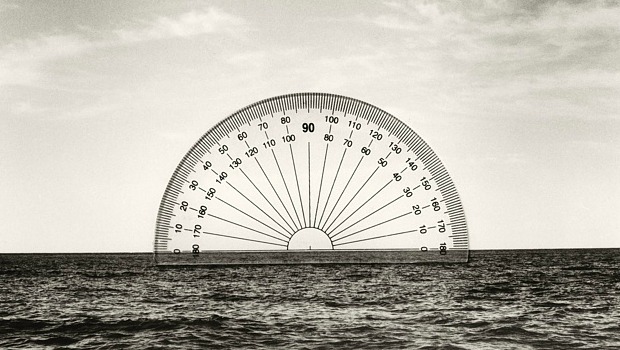

El Premio Nacional de FotografÃa es un alquimista porque sabe que sus criaturas no son la simple suma de dos objetos aparentemente sin relación previa, no hay, pues, uno más uno, sino construcción de un ritual desconocido, una elipse, que crea un campo de tensión que nos interpela más allá de la simple traducción automática. Por eso Madoz juega muchas veces con el agua, un agua indomesticable, que es sombra y regalo, charco y horizonte, un agua que dibuja los trazos del compás antes de que exista el compás. Al igual que Las vacaciones de Hegel, del pintor belga René Magritte, la imagen dialéctica nace de la duda y la incertidumbre.

Para entender la relación de Madoz con esa convocatoria del asombro, con la relación que establece con el agua, como un taumaturgo sorprendido por su propio hechizo, acudimos al pensador Michel Foucault, que en 1973 publica una ensayo, Ceci n’est pas une pipe, en el que se interroga por esos cortocircuitos de la intuición que encuentra en Magritte (y que podrÃamos hacer extensible al fotógrafo madrileño).

Lo que hace Foucault es recordarnos las diferencias entre conceptos como semejanza y similitud. Un hombre, por ejemplo, puede mantener una relación de semejanza con un cerdo (su cara se parece a la de un puerco) pero no establece, por ello, una relación de similitud (no tiene cualidades porcinas). Lo que hace Magritte (y nosotros añadimos Madoz) es provocar una explosión tal entre significado y significante que se recupera una similitud entre objetos que no habÃamos sabido ver hasta entonces. No sólo hay un desvelamiento, también ocurre el desconcierto. Y entonces comprendemos que otra mirada siempre es, a la vez, contingente y necesaria.

Guido Almansi, el crÃtico literario que firma el prefacio, nos dice que Magritte se convierte para Foucault en “el poeta por excelencia: el cazador de similitudes perdidas, pariente cercano del loco que escucha inescuchado el ruido analógico de las cosasâ€.

¿Y qué hace Chema Madoz cuando nos presenta tres cubitos de hielo que, de repente, se convierten en un pódium? ¿No era esa misma pieza un dado congelado hace tan sólo un momento? ¿Y qué función disfuncional tiene la aguja que intenta coser con un hilo hecho de gotas de agua? ¿Y la gota que quiere ser pieza de un puzle inexistente? ¿Y la ciénaga que es, a su vez, camino y huella?

Foucault insistirá en que la semejanza implica una aserción única, siempre la misma: “Esto, eso, también aquello, es tal cosaâ€. La similitud, nos dice el francés, multiplica las afirmaciones diferentes, “que danzan juntas, apoyándose y cayendo unas sobre otrasâ€.

La semejanza responde a un patrón, a un elemento original que ordena y jerarquiza. Las copias sólo pueden ir debilitándose con la reproducción del modelo. La similitud, sin embargo, genera electricidad, no hay imitación ni réplica, sino una llamada, un requerimiento. “La semejanza sirve a la representación, que reina sobre ella… La similitud hace circular el simulacro como relación indefinida y reversible de lo similar con lo similarâ€, añadirá Foucault.

AsÃ, René Magritte y Chema Madoz, con sus juegos de semántica desbordada, de aguas indómitas, fundan viejas metamorfosis. Mudanzas que habÃamos abandonado tras las agujas, lÃquidas y temblorosas, del reloj de un océano inexplorado.

Este artÃculo pertenece a Agua y Cultura, sección patrocinada por la Fundación Aquae | Consulta la galerÃa de imágenes de agua PhotoAquae 2017.