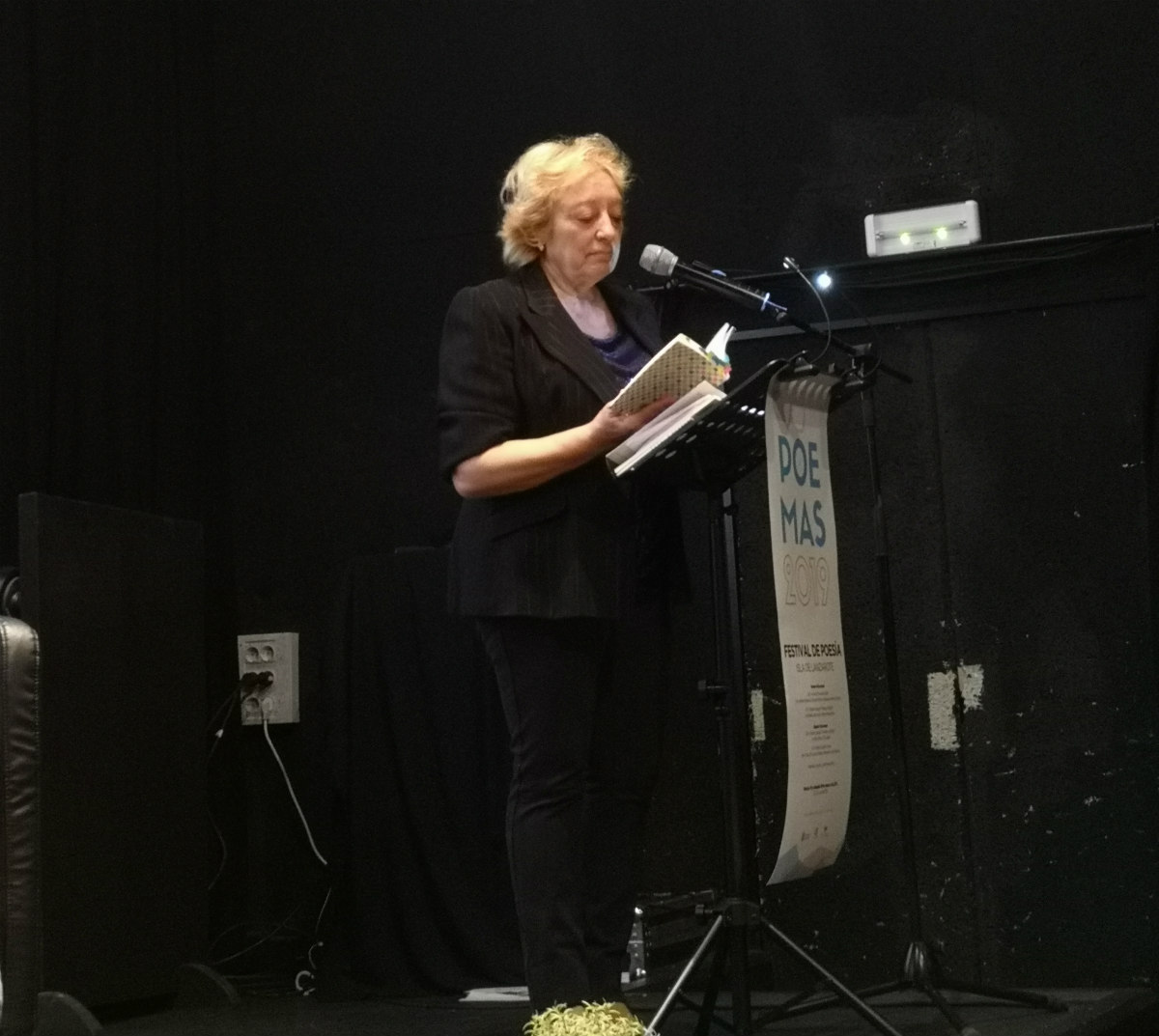

La historia de Cruzar el agua se sitúa en una población costera. Allà vive Irene, una diseñadora que ha perdido la vista debido a un accidente. Para poder hacerse cargo del dÃa a dÃa ha contratado a Manuela, una joven colombiana que ha abandonado su paÃs junto a su hijo de nueve años, Juan, quien ha decidido no volver a hablar desde el momento en que bajó del avión con el que llegaron a su nueva vida. Las motivaciones por las que madre e hijo deciden abandonar Colombia se irán desgranando a lo largo de la novela mediante conversaciones que Luisa Etxenike maneja con precisión y, por momentos, con gran belleza a la hora de conformar una poética Ãntima entre ellos en la que la cotidianidad surge con un realismo muy detallista, pero, a su vez, muy controlado para crear imágenes de gran belleza que rompen el lÃmite del simple marco contextual.

Las diferentes voces se suceden en una prosa cambiante, aunque sea imperceptible, en busca de diferentes registros emocionales y narrativos basados en capÃtulos cortos y breves de una concisión muy medida, donde nada falta y nada sobra. De hecho, una de las grandes virtudes de la novela reside en cómo la escritora trabaja en los vacÃos, en una elaborada composición elÃptica.

A través de Irene, y de su necesidad de adecuarse al mundo en la oscuridad de la ceguera, y del mutismo, de Juan, quien no habla, pero sà se expresa por escrito, Etxenike compone un mundo en sombras -las de Irene- y en el vacÃo del silencio -el de Juan- en el que Manuela se alza como una mirada y una voz que, además, mira, observa, desde ese lugar ocupado por quien ha dejado atrás todo para empezar de nuevo y no quiere volver a mirar hacia atrás: su desarraigo, en verdad, supone una forma de liberación. En este sentido, Cruzar el agua se alza como una poderosa reflexión sobre la necesidad de evitar la nostalgia para poder seguir hacia delante y pensar en el presente bajo la aceptación de los términos que dÃa a dÃa nos encontramos. Si bien, ese dÃa a dÃa, irá poco a poco desvelando elementos que estaban ocultos y que confieren de una dimensión diferente a la novela según avanza.

Hay en Cruzar el agua, algo que estaba ya presente en anteriores trabajos de la escritora, un intento constante de componer con hondura un acercamiento al ser humano y a la naturaleza, casi como una forma de contravenir lo real. Y, curiosamente, lo hace desde una cierta concepción del realismo literario que, poetizado a través de imágenes que componen una épica de lo ordinario, de lo cotidiano, elevan cada escena hacia un espacio en el que lector encuentra un lugar preciso para la reflexión. Etxenike sigue a sus personajes para que vuelvan a ver -aunque no puedan-, vuelvan a hablar -y pensar en qué acento, de qué manera, lo volverá a hacer- y vuelvan a vivir sin lastre alguno, moviéndose por la vida con la misma dificultad con la que se avanza, como Irene, al nadar, pero también dejándose llevar por la inercia y la fuerza que provocan las olas.