“La memoria es una repetición que engendra una variación sensible en la apariencia de las cosas.â€

¿Qué tiene la muerte, el fenómeno más natural después del nacimiento, para provocar en el ser humano esa extraña fascinación? Como un recuerdo latente en nuestra virginal memoria desde el mismo momento en que vemos la primera luz, se bate en retirada o contraataca con virulencia siguiendo un patrón indescifrable para ensombrecer nuestros instantes de júbilo o aliviar nuestros momentos de congoja. Siendo como es un recuerdo de algo no experimentado que parecerÃa instalado en la inexistente memoria colectiva, la muerte forma parte de la materia humana de forma parecida a una intuición, asociada al instinto de supervivencia como el reflejo de succión o el de cerrar los ojos ante una amenaza, aterroriza con su discrecionalidad e intimida con su advenimiento siempre por simpatÃa -sólo mueren “los otrosâ€-, sobrevolando, inerte pero desafiante, los dÃas y las noches de una existencia mientras ésta corre, inexorable, a su encuentro.

«El temor a la muerte dormitaba buena parte del dÃa y luego, entrada ya la madrugada, se acercaba con sigilo y me agarraba por la garganta, haciendo que conciliar el sueño fuera tarea imposible por mucho alcohol que hubiera ingerido esa noche. El insomnio habÃa sido mi compañero clandestino durante buena parte de mi vida adulta, por lo menos tras el accidente. Pero desde que descubrà las cajas y el edificio del teatro de la memoria, se habÃa agudizado con la fuerza de una lógica implacable: si de todos modos iba a morir, ¿entonces por qué dormir?»

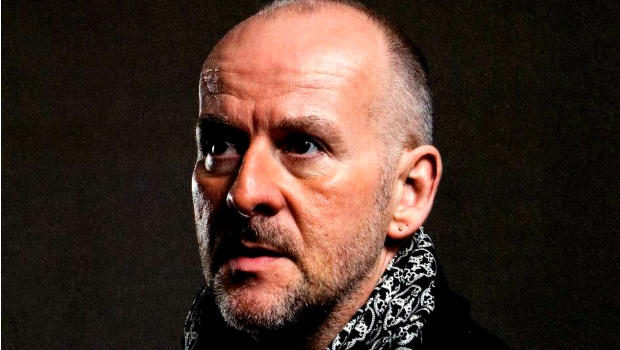

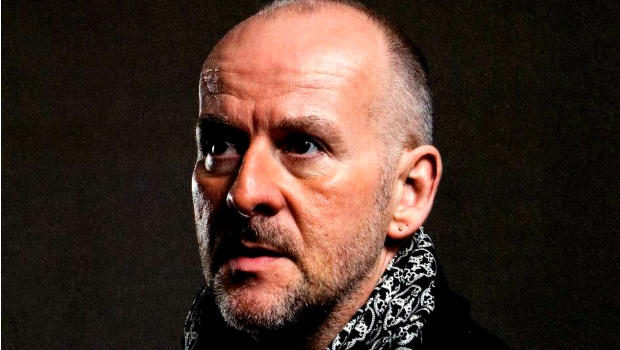

Cuando el profesor Simon Critchley recibe, inesperadamente, una serie de cajas con documentos relativos a su profesión, la filosofÃa, pertenecientes a un antiguo profesor en la Sorbonne, agrupados según los signos del ZodÃaco, no sabe ni por qué ni por quién le han sido remitidos, ni tampoco el destino que debe darles. Entre estos documentos se incluyen diversos estudios relativos al Teatro de la Memoria, el intento renacentista, heredero de la catedral gótica –summa intelligentiae de la Edad Media-, de contenedor capaz de abarcar la totalidad del conocimiento humano, aún basado en la imagen, pero sustituyendo la sucesión de cuadros alegóricos de aquéllas por la visión simultánea, no ya alegórica sino sapiencial, de las claves mnemotécnicas capaces de traer a la conciencia la totalidad del saber humano.

«La construcción recuerda en algunos aspectos a un gigantesco y profusamente ornamentado archivador. El auditorio del teatro de madera estaba repleto de un nutrido elenco de figuras llamativas engalanadas con detalles y adornos aparentemente oscuros: algunos sÃmbolos remitÃan a los elementos del trivium y el quadrivium que conformaban el canon de las artes liberales. Otros sÃmbolos eran, empero, más oscuros: una mujer con los ojos vendados y una balanza en la mano, situada de pie encima de una sepiente, simbolizada los distintos elementos de la ley natural y su triunfo sobre el crimen; un pelÃcano ensangrentado representaba el misterio de la EucaristÃa y era un recordatorio de la doctrina cristiana de la kénosis. Un detalle interesante es que el teatro era circular y esférico. Recordaba al cÃrculo vitruviano que circunscribe la perfección de la forma humana, a su vez imagen y reflejo del cosmos. Desde este punto de vista, la propia idea del teatro, en el centro mismo del Renacimiento italiano con la construcción del Teatro OlÃmpico de Vicenza en la década de 1580, es herética: la unidad de lo humano y lo divino.»

La humanidad ha intentado utilizar desde siempre sistemas mnemotécnicos para los más diversos quehaceres, bajo la hipótesis de que el microcosmos debe reflejar necesariamente el macrocosmos. En la Edad Media, la iconografÃa introducida en los edificios religiosos, estatuas, capiteles, vidrieras, claves de vuelta, tenÃan una doble función: ilustraba al fiel que no sabÃa leer y, por tanto, no podÃa conocer de primera mano la historia sagrada, pero también constituÃa un sistema mnemotécnico para recordar los principales episodios de la Biblia, las normas a que estaban sujetos los fieles y, generalmente, los castigos a los que se arriesgaban si no cumplÃan las reglas. En el Renacimiento, una época en que la Iglesia pierde parte de su omnÃmodo poder, se produce un cambio de contexto y ese recurso se amplÃa a poder reproducir, también mediante la memoria, la totalidad del conocimiento humano; con este fin, Giulio Camillo diseña el que denomina Teatro de la Memoria; no existe ninguna reproducción, ni tan sólo puede afirmarse que se construyera alguna vez, pero era el primer intento de abarcar con la mente humana, limitada, el ilimitado saber del Universo. Constaba de una serie de gradas, reflejo de los distintos niveles, en las que se colocaban los conocimientos, que iban unidas por unas pasarelas que reflejaban las conexiones entre éstos; la idea era que el sujeto, situado en medio del escenario, podÃa abarcar con su vista la totalidad de las claves y era capaz, por tanto, de abarcar todos los conocimientos universales.

Posteriormente, en el Siglo de las Luces, se desestima la implicación de la memoria en la adquisición del conocimiento, que deja su lugar a la Razón; bajo esta nueva hipótesis, los enciclopedistas realizan un último intento, mediante una clave artificial, el orden alfabético, de contenedor de todo el saber humano, un inventario mucho más modesto en su concepción pero también mucho más útil, ya que cualquier interesado tiene a su disposición «la clave»: L’Encyclopédie.

Especial sentido tiene para Critchley el tema del ensayo recibido ya que debido a un accidente y al trauma consiguiente que afectó a su capacidad retentiva, ha perdido una parte de sus recuerdos: su memoria es como un edificio al que faltan algunas plantas intermedias y que, sin embargo, disfruta de la ilusión de mantenerse en pie.

El Teatro de la Memoria, si contiene, aunque codificada, la totalidad del saber humano, debe ser, a la vez, un instrumento para conocer tanto el pasado como el futuro, pues éste no es otra cosa que las combinaciones todavÃa no sucedidas entre los elementos, por necesidad finitos, que lo configuran.

«Una noche de insomnio, mientras padecÃa mi habitual suplicio fÃsico, al que ya me habÃa acostumbrado, sentà que ocurrÃa algo dentro de mi cabeza. Era como la relajación de un bloqueo, o un movimiento de placas tectónicas psicológicas. Repentina euforia. El temor desapareció. Me sumà en un frenesà apabullante. El dolor fÃsico que acompañaba a las alucinaciones y que habÃa invadido mi cuerpo se transformó inopinadamente. Mi ego melancólico y contraÃdo se hinchó como una mongolfiera hasta llenar el universo. HabÃa dejado de tomar las pastillas unos dÃas antes porque sólo conseguÃan que me sintiera peor y me birlaban el único consuelo que me quedaba: mis visiones. Ahora eran de aurora boreal. Mi cuerpo era una antena que zumbaba al recibir las ondas de radio que inundaban toda la extensión del cosmos. Yo era la centralita viva del universo. Mi cráneo era un globo imantado.»

En una de las cajas Critchley descubre una serie de cuadros mnemotécnicos acerca de la vida y la muerte de algunos filósofos, como si constituyeran claves para desentrañar las relaciones entre la vida, las obras y la muerte de esos personajes, un continuum en el que cada elemento determina y prefigura al posterior. Pero el conjunto incluye también la tabla tanatológica del propio profesor, anticipando tanto hechos no ocurridos aún en el momento de su confección como el detalle de su propia muerte. Pero lo que inquieta poderosamente a Critchley es que también incluye un cuadro a su nombre avanzando también hechos que aún no habÃan sucedido, como los nombres de los libros que publicarÃa y, asimismo, la fecha y las circunstancias de su muerte. Sin embargo, es la recepción, tiempo después, de una última caja que contiene una maqueta del Teatro de la Memoria de Giulio Camillo, la que desata el advenimiento de graves dolencias fÃsicas y disturbios psÃquicos en el destinatario.

«Como el chiflado de Crusoe que se refugia en la cueva de su isla por miedo a los canÃbales, me sentaba en el escenario e inspeccionaba mi reino de artificio, mis dominios, mi encogido réal. Me pasaba horas sentado revisando los loci y ensayando los significados de las distintas estatuas hasta recordarlo todo con lucidez. El tiempo se habÃa convertido en espacio. La historia era geografÃa. Todo era un mapa y yo lo cartografiaba todo. ConstruirÃa una gigantesca biblioteca personal viviente o un sistema de inteligencia vivo en el que, por medio de la mnemotécnica, me serÃa entregada una panóptica visión del todo. Asà podrÃa vencer finalmente a mi amnesia. Recuerdo pleno. Apaguen las luces.»

Espoleado por el envÃo y preso de un injustificable estado de trance, Critchley fabrica una réplica del Teatro de la Memoria que contiene toda su vida, sus conocimientos y sus traumas, una especie de almacén en el que queda a la vista el Critchley real y se esconde, mediante un complejo sistema de cajones escamoteables, la totalidad de su inconsciente; a partir de ese momento, su vida ha de reducirse forzosamente a rellenar de contenido, ensayando los diferentes caminos de la memoria, completando los vacÃos y asentando definitivamente los recuerdos, el Teatro a la espera de la hora de su anunciada muerte, momento que deberÃa coincidir con la posesión del recuerdo de la totalidad de su conocimiento.

«Tras aproximadamente un mes de esfuerzos constantes, mi técnica empezó a mejorar y era capaz de recordar la totalidad del teatro en dos horas. Este era el plan: entrar en el teatro sobre las 1:40 p.m. del 13 de junio, ponerme cómodo, probar la linterna y empezar el procedimiento. En el instante de mi muerte, habrÃa recordado la totalidad de mi saber. En el momento de mi fin, me volverÃa divino, transfigurado, radiante, perfectamente autosuficiente, alfa y omega.»

Pero la pretensión de una Memoria Total, aquella que comprende al mundo de lo visible y lo invisible, de lo sucedido y lo por suceder, no puede estar construida a escala humana -con un principio y un final- ni limitarse a las dimensiones perceptibles: su reproducción debe contemplar su naturaleza como proceso, continuo, autogenerador y autocorregible y, por tanto, infinito.

«Las alucinaciones también desaparecieron aquel dÃa. Las echo de menos. Me hacÃan compañÃa. Lo más raro es que, después de los hechos del 13 de junio, cuando me desperté exhausto y empapado de sudor en el suelo del teatro ya entrada la noche, me consumió al instante el miedo a la muerte, un terror extenuante, total, como un pánico nocturno. Timor mortis conturbat me. Nunca me abandona. Nunca termina. Nunca.»